セキュリティキャリアで必要なITスキルって何なの?

おすすめな勉強方法があれば知りたいなぁ…

本記事ではこのようなお悩みを解決します。

- セキュリティ人材に求められるスキルって?

- 初心者におすすめなIT基礎の勉強方法

- 勉強を加速させる方法

サイバーセキュリティを独学するにあたって、何を勉強すればよいのか分からない人は多いのではないでしょうか。

私も何度も挫折してきました。しかし、本記事でご紹介する勉強方法を実践して、未経験からセキュリティコンサルタントやペンテスターなど、複数のセキュリティキャリアを経験してきました。

本記事では、私のこれまでの経験をベースに、初心者におすすめな勉強方法を解説しています。本記事を読めば、「実務視点で役立つ、IT基礎の勉強方法」を知ることができますよ。

セキュリティ人材に求められるスキル(IPA)

まずは、IPA(情報処理推進機構)が定義する、セキュリティ人材に必要なスキルを見ていきましょう。

- 情報セキュリティマネジメント

- ネットワークインフラセキュリティ

- アプリケーションセキュリティ(Web、電子メール、DNS)

- OSセキュリティ(Unix、Windows、Trusted OS)

- ファイアウォール

- 侵入検知システム

- ウイルス

- セキュアプログラミング技法

- セキュリティ運用

- セキュリティプロトコル

- 認証

- PKI

- 暗号

- 電子署名

- 不正アクセス手法

- 法令・規格

しかし、初心者の方がこれを見ても、勉強の道筋を立てるのは難しいのではないでしょうか。

そのため、本記事では、もう少し初心者目線でセキュリティ人材に求められるスキルを解説します。

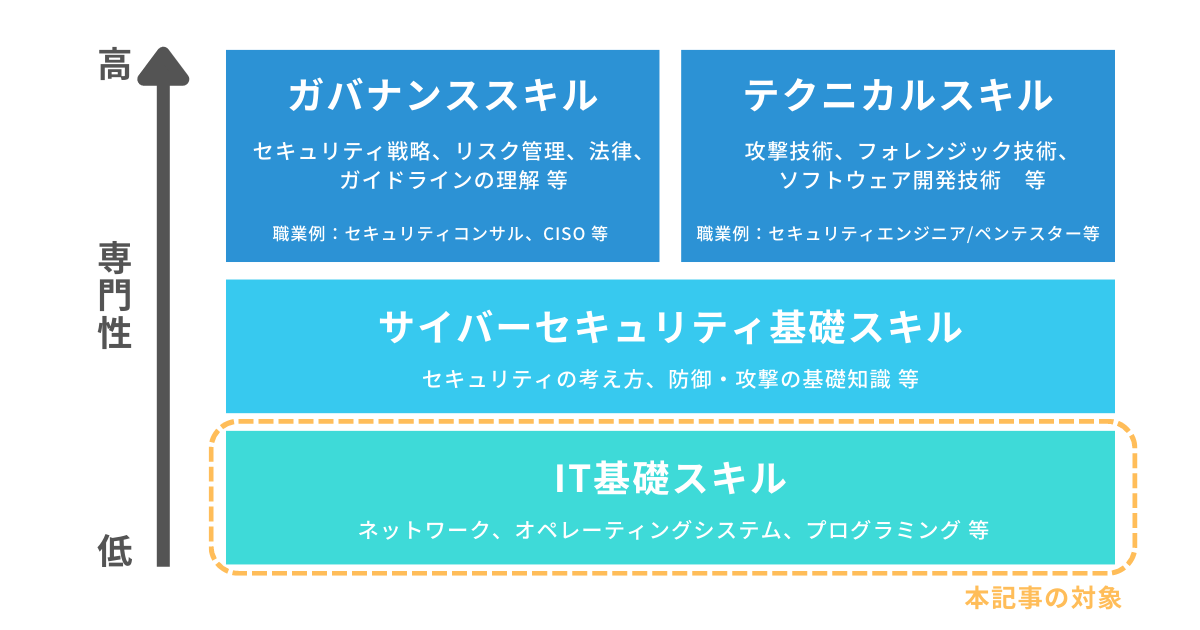

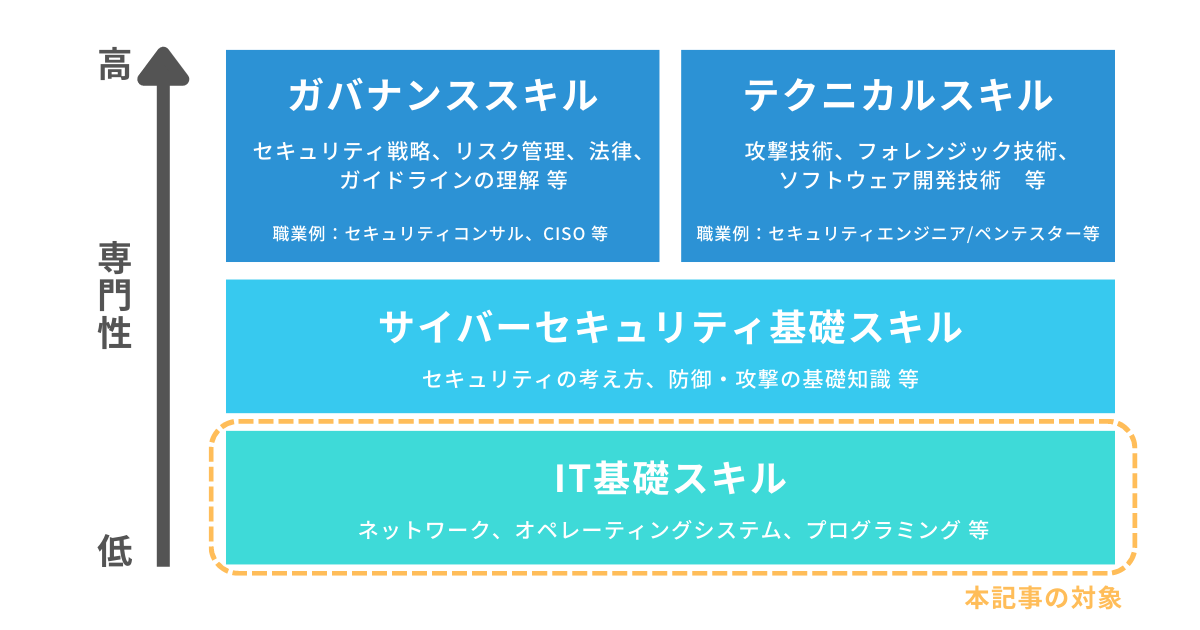

セキュリティ人材に求められるスキルマップ

上記は、IPAのガイドラインを参考に、現場での経験に基づいて作成したセキュリティ人材に求められるスキルマップです。

まず、セキュリティキャリア全般において、ITやサイバーセキュリティの基礎スキルが重要になります。

自分が目指しているキャリアが非技術的なキャリア(セキュリティコンサルタント等)であっても、ITシステム、ネットワーク、セキュリティ技術について知ることは非常に有益です。実際に、手を動かしながらITやセキュリティを学ぶことで、より具体的に物事を考えることができ、現場目線でのソリューション提案ができるようになります。

また、技術的なキャリア(セキュリティアナリスト、ペンテスター等)であれば、技術以外にも、セキュリティマネジメント領域を勉強することが大切です。セキュリティの設計・管理方法を知ることで、セキュリティに関する包括的な理解が得られます。また、セキュリティの様々なことを知っていることで、お客様とのコミュニケーションでも役立てることができますし、何より対応領域が広がるのでキャリアアップにもつながります。

より専門性の高いキャリアを目指す場合は、高度なガバナンススキルやテクニカルスキルが求められます。これらの専門知識は、実務を通して学べることがほとんどです。そのため、まずは基礎スキルを習得することが大切です。

本記事では、全ての土台となる「IT基礎スキル」の勉強方法を紹介します!

ITやサイバーセキュリティを学ぶ際には、「手を動かしながら学ぶ」ことが重要です。なぜなら、机上で勉強しただけでは、実践的なスキルが身につき辛いからです。また、技術の面白さを実感しにくいでしょう。そのため、本記事では、初心者が続けやすく、技術の面白さを実感できるような勉強方法を紹介しています。

IT基礎スキルの勉強方法

まずは、IT基礎スキルからです。セキュリティキャリアで必要となる主なITスキルは次のとおりです。

- ネットワークの基礎スキル

- オペレーティングシステムの基礎スキル

- プログラミングの基礎スキル

これらは、セキュリティで「守るもの」であることに加え、セキュリティを「実装する技術」でもあります。そのため、セキュリティを学ぶ前に、これらのIT技術を学習し、仕組みを理解しておくことが重要です。

それぞれの学習方法について、1つ1つ解説していきます。

ネットワークの基礎スキル

ネットワークはセキュリティを考える上でとても重要です。もし、企業のネットワークが脆弱だと、攻撃者に外部からネットワークに侵入され、機密情報を窃取されてしまいます。一方で、ネットワーク上でセキュリティ対策が導入されていると、攻撃者による不正侵入を防いだり、機密情報の外部への持ち出しを制限することができます。このように、企業がセキュリティ対策を考える上で、ネットワークは凄く重要なポイントになります。

ネットワークの基礎的な勉強方法については以下の記事で紹介しています。基本的にはネットワークの基礎理論を学んだ後に、実際に手を動かしてネットワークの設定や構築をやってみることがおすすめです。例えば、WindowsやLinuxマシンでIPアドレスを設定したり、ファイヤーウォールでポートの開閉やルーティングの設定をするところから始めてみるのがオススメです!

オペレーティングシステムの基礎スキル

オペレーティングシステム(OS)のセキュリティはよく話題になります。例えば、WindowsXPや7等のOSで利用されているSMBサービスにはEternalBlueという非常に有名な脆弱性があります。EternalBlueは、外部からコマンド実行が可能になる脆弱性で、簡単にいうと攻撃者に外部からマシンを乗っ取られてしまう脆弱性です。こういったOSに存在する脆弱性を理解するためにも、まずはOSの仕組みを理解することが重要です。

OSの基礎的な勉強方法については以下の記事で紹介しています。マルウェアリサーチャ等の一部の技術的なキャリアではOSの高度なスキルが求められますが、一般的なキャリアの場合はWindowsやLinuxの基本的なコマンド操作ができて、基本的な設定が行えるレベルで十分となります。基本的な操作ができるだけでも、OSのセキュリティに関する理解の解像度はかなり上がります。

プログラミングの基礎スキル

基礎的なプログラミングスキルは、幅広いセキュリティキャリアで役に立ちます。例えば、セキュリティアナリストやセキュリティエンジニア等の技術的なキャリアにおいては非常に重要です。ログ分析やインフラの構築作業などにおいて、プログラミングでツールを作成することがよくあります。

また、セキュリティコンサルタント等の非技術的なキャリアにおいても、データの分析や整理をする時に、プログラミングの基礎スキルがあれば、効率的に作業が行えるでしょう。また、ITに携わるキャリアであるため、システムの根幹となるプログラミングの基礎を理解しておくことは重要です。

初心者にオススメな勉強方法としては、python等の普及しているプログラミング言語を1つ選び、入門書1冊を勉強することです。入門書1冊でも、学習後にプログラミングに関する理解が凄く深まり、セキュリティキャリアで役立てることができます。

■ pythonでオススメの入門書

・よくわかるPython入門

・シリコンバレー一流プログラマーが教える Pythonプロフェッショナル大全

セキュリティ独学を加速させるポイント

私自身、現職でセキュリティコンサルタントをしていますが、

大学生の時はセキュリティ独学に何度も挫折してきました。

そんな中で、セキュリティ独学を加速させるポイントとして次の3つがあると感じています。

- 実務経験

- イベントや勉強会への積極的な参加

- 自分に合った勉強方法・領域の選択

実務を経験すること

私自身、最も自分の技術力がついたと感じたのは、大学時代にベンチャー企業でアルバイトしていたときです。

それまでは、セキュリティの研究はしていたものの、技術分野には疎くてコンプレックスを感じていました。

ベンチャー企業でセキュリティのアラート分析や海外製品の調査などを経験できたことで自分の中で自信がつきました。

なので、もし皆さんが今、学生であれば、ベンチャー企業などでのアルバイトを始めることを検討してみてください。

イベントや勉強会に積極的に参加すること

セキュリティキャンプやCODE BLUEなどの学生スタッフを通じて、セキュリティの面白さを実感し、勉強へのモチベーションにしていました。

また、多くの専門家の方や同世代の方と交流できるので、それも刺激となっていました。

今はCOVID 19の影響で数が少なくなっていますが、著名人などのTwitterなどから情報収集をしてみると良いイベントに出会えるかもしれません。

自分にあった勉強方法や領域を選択すること

私は学生時代からオフェンシブセキュリティに興味があり、代表的な資格であるOSCPの勉強をしたりしていました。

オフェンシブセキュリティの分野は私にはとてもあっており、勉強を継続することができました。

なので、もしセキュリティの勉強に行き詰まっている方がいれば、特に初心者の方は学習の方法を変えて、自分に合った方法を探してみるといいです。

セキュリティの分野はとても幅広いので、ブルーチームになりたい人がレッドチームに詳しいことは何の問題もなく、むしろとても歓迎されます。

なので、分野にあまり拘らず、色々な角度から勉強してみるとよいと思います。

まとめ

今回はセキュリティ初心者を対象に、ITの基礎を勉強する方法を紹介しました。

セキュリティは範囲がとても広く、奥も深いので、勉強に苦労することも多いと思います。しかし、ITの基礎をしっかりと勉強しておくことで、より応用力があり市場価値の高い人材になることができます。実際、私はセキュリティコンサルタントとして独立していますが、基礎をしっかりと勉強してきたからこそ、技術力を軸に、マネジメントや戦略領域の上流工程まで裾野を広げられていると考えています。

本記事を通して、セキュリティキャリアで活躍する人が増えることを願っています!

コメント